Sobre a poesia digital

Jorge Luiz Antonio

INTRODUÇÃO

Este comunicado tem a intenção de apresentar algumas estruturas ou elementos constitutivos de uma atividade poética que vem sendo explorada nos meios eletrônico-digitais (computador, rede, internet, disquete, cd-rom) que apresenta uma certa semelhança com o que podemos denominar inicialmente de um percurso da poesia através dos tempos e dos meios de expressão. Não se trata, é claro, de uma amostra de grande abrangência, mas aquela que permite expressar alguns pontos de vista previamente estabelecidos. É o uso poético da palavra que se adequa às mais diferentes técnicas e tecnologias como forma de comunicação poética.

A PALAVRA POÉTICA NO CONTEXTO DIGITAL

O ato de escrever à mão, à máquina, ou ao microcomputador. A princípio, isso pode parecer apenas um percurso histórico, mas cada um deles representa e determina um procedimento técnico que conforma nossa maneira de expressar.

A questão da palavra, aqui vista como palavra-poesia, em sua relação com a imagem, merece outra reflexão e detalhamento, agora já ao nível do contexto eletrônico-digital.

Vamos imaginar um computador, uma linguagem informática e uma tela do monitor. Nesse computador, um editor de imagens, um operador com experiência literária e conhecedor tanto da linguagem informática (um poeta-operador) como da linguagem literária (artista da palavra).

Na tela do microcomputador, a possibilidade variada de registro na dimensão virtual e seus sucedâneos mais limitados (cópia em papel, em disquete, via internet, cd-rom, etc.).

É o poeta da palavra se tornando operador virtual da palavra.

A palavra deixa de ser linguagem verbal e amplia seus horizontes, suas delimitações, para tornar-se texto verbal, sonoro, visual, audiovisual, digital, em outro contexto. Ou seja, "poder lançar mão de recursos que só o computador possibilita, como a estrutura em aberto do poema, a navegação não-linear ao longo do texto e a participação interativa do leitor. Neste caso, o poema deve ser distribuído diretamente por meios digitais, como disquetes e CD-ROMs, ou então deve ser acessado eletronicamente, por intermédio das redes telemáticas (Internet, por exemplo)." (Machado 1998: 16)

Trata-se de uma tentativa de equilíbrio entre o conhecimento técnico da informática e o da literatura, mas com uma ênfase na criatividade, na elaboração de uma outra linguagem que une a máquina e o sentimento humano. A interface . A interatividade.

Se incluirmos, aqui, o conceito de montagem, da forma como Eisenstein teorizou e colocou em prática, mesmo que esse conceito não aborde, ainda, a questão da montagem digital, mais riqueza de observação e reflexão se nos apresenta.

A presença da palavra poética no contexto digital pode ser analisada sob vários aspectos: na presença e na ausência da própria palavra, na sua legibilidade ou ilegibilidade, na sua relação com a imagem infográfica, no produto resultante da junção intencional da palavra e da imagem, no predomínio tanto da imagem como da palavra, e assim por diante.

Igualmente é possível analisar um conjunto de palavras, fragmentos de frases e/ou versos, ou até versos, já não mais sob o ponto de vista linear da poesia rimada e metrificada, mas já como espacializada, hipertextualizada, com inúmeros "links" também visuais, tridimensionais, etc. Aqui vale pensar no poema diagrama de Jim Rosenberg ou na poesia virtual de Ladislao Pablo Györi, em que a dimensão virtual (visual, espacial, tridimensional) determina novas leituras, em que o enfoque hipertextual se torna a característica dominante. É claro que a hipertextualidade já existia nos textos verbais, mas esse não é o enfoque deste ensaio.

Podemos estender o conceito de palavra poética (vamos chamá-la de palavra poética digital) a uma intenção de um artista multimídia que tem como ponto de referência para a criação artística uma postura, uma formação, uma tendência literária. Trata-se de uma intencionalidade que o faz voltado para a arte da palavra, mas, mesmo assim, envolvido e interessado na produção de uma nova poesia das mídias (Kac 1996: 98-101), uma poesia das mídias eletro-eletrônico-digitais.

A expressão palavra poética se refere à poesia, no sentido correto do termo, arte da palavra, linguagem carregada do mais alto significado (Pound 1989: 32), agora conformada no contexto eletrônico-digital. E a generalização palavra pode significar mais do que uma letra ou palavra, mesmo um verso e uma estrofe, no sentido tradicional do termo ou não, mesmo uma relação permutacional, diagramática, hipertextual, espacial, etc.

Essa palavra pode ser uma forma quase ilegível, alguma coisa que apenas lembra palavra, que é elaborada por alguém que sabemos que faz poesia e não outras artes (plásticas, visuais, teatrais, cinematográficas, videográficas, etc.); uma tentativa de tradução intersemiótica de um texto já existente (um soneto, por exemplo); uma retomada inter e hipertextual de temas "consagrados" pelas poesias verbal e visual existentes, propondo uma leitura computadorizada; uma possível tentativa de mostrar, através da informática, um percurso da i/legibilidade da palavra na experimentação infopoética, de certa forma "atualizando" o conceito de ideograma desenvolvido por Fenollosa e Pound; a intencional desconstrução do significado, no sentido de saber o conteúdo dos poemas, passa a ser vista como uma plurissignificação das mais variadas possibilidades, muitas vezes pelo caminho particular traçado pelo leitor-operador (hipertextualidade); e assim por diante.

O percurso da legibilidade à ilegibilidade da palavra em relação à imagem, através das múltiplas e variadas possibilidades da tecnologia, pode nos levar à poesia sem palavra, em que a figura geométrica substitui uma palavra inteira, tornando uma colagem de significados representados pelas figuras, como foi observada na poesia visual brasileira da década de 70 (Menezes 1991: 75).

Uma série de exemplos de poesias parece-nos o caminho mais adequado para a compreensão de uma teoria que se forma da leitura das diferentes poesias existentes.

A poesia digital - ou qualquer outro nome que ela teve ou possa ter - tem um percurso que vai do som, da palavra e da imagem, do estático ao dinâmico, do linear ao não linear, do intertexto ao hipertexto, da apresentação impressa ou on-line, podendo ser incluído aqui todos os recursos tecnológicos que surgiram ou que possam surgir. Embora possa não ser inovador, é, também, a reprodução no micro ou na internet do que tem sido feito nos livros, mas, se destaca como uma adequação e/ou utilização dos recursos tecnológicos na produção de novos significados.1 - A visualidade se faz através das palavras nos versos e estrofes da poesia, com o uso de parataxe e descritividade. A imagem passa a existir na mente do leitor, que entretece significados a partir de palavras que representam aspectos da realidade em sua cultura. Poema de Cesário Verde (Portugal).

De Tarde

Naquele "pic-nique" de burguesas,

Houve uma coisa simplesmente bela,

E que, sem ter história nem grandezas,

Em todo o caso dava uma aguarela.

Foi quando tu, descendo do burrico,

Foste colher, sem imposturas tolas,

A um granzoal azul de grão-de-bico

Um ramalhete rubro de papoulas.

Pouco depois, em cima duns penhascos,

Nós acampámos, inda o Sol se via;

E houve talhadas de melão, damascos,

E pão de ló molhado em malvasia.

Mas, todo púrpuro a sair da renda

Dos teus dois seios como duas rolas,

Era o supremo encanto da merenda

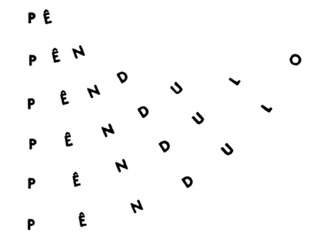

O ramalhete rubro das papoulas.2 - A visualidade da palavra espacializada I - A palavra se apresenta como imagem e indica movimento, o que representa um dos aspectos da poesia experimental (antes e durante o advento do computador e da internet): economia de linguagem, transgressão da gramática, parataxe, uso do espaço como expressão poética, etc. (Castro 1996b: 144). Poema Pêndulo de E. M. de Melo e Castro (Portugal).

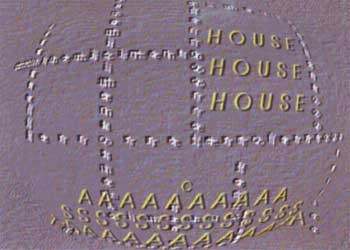

3 - A visualidade da palavra espacializada II - Período de transição: os procedimentos técnicos (letra set ou fontes de caracteres de um editor de textos de um software) determina facilidades ou escolhas, sem representar percursos novos, mas, sim, adequação aos novos meios. No contexto eletrônico-digital, a palavra se torna imagem digital, à semelhança da palavra que se transforma em imagem indicando forma e movimento na poesia visual. Trata-se inicialmente de uma adequação de um meio (gráfico-espacial da folha de papel) ao outro (eletrônico-digital e tridimensional). Infopoesia (C)Asa/House de E. M. de Melo e Castro.

4 - A visualidade da palavra espacializada III - a inclusão do diagrama e a construção do hipertexto explícito. São relações espaciais à maneira de uma nova sintaxe. O "leitor tem que descobrir o seu próprio caminho através de uma rede de lexias." (Vos 1996: 222). A rota de leitura deixa de ser linear e passa a ser espacial, e, portanto, hipertextual. Poema diagrama Diagram 4.1, de Jim Rosenberg (Estados Unidos)

http://www.well.com/user/jer/5 - A visualidade da palavra espacializada IV - Uma outra hipertextualidade, já numa construção virtual em terceira dimensão. Com o uso da teoria da informação e do cálculo de probabilidade, a modificação da sintaxe usual das palavras para produzir a não-linearidade ou hipertextualidade, numa poesia que passa a ser chamada de poesia virtual (Györi 1996: 158.163). Poema VP12B área A de Ladislao Pablo Györi (Argentina).

http://www.postypographica.com/menu-en1/genres/vpoetry/menu-en.htm6 - A palavra-imagem contexto digital e sua (i)legibilidade. A expressão langu(im)age, de Jim Andrews, em seu site Vispo, resume a palavra-imagem que se espacializa e utiliza dos recursos de um editor de imagens: "VISPO atende a uma linguagem siamesa de palavra e imagem. Eu sou um escritor. A linguagem se transforma correntemente, acontecendo primariamente na Web e na tela dos computadores de forma mais geral, o que conduz a muitos sites inovadores explorando as dimensões visuais da escrita." (Andrews 1995-2000). Poesia digital ABCArchitecture, de Jim Andrews (Canadá).

http://www.vispo.com.7 - A palavra no contexto digital e sua (i)legibilidade II - Por vezes, a palavra vira imagem mesmo, nada restando de seu significado através da representação convencional. Imagem-palavra ou palavra-imagem? Para Melo e Castro, os infopoemas resultam "da interação de três elementos: o indivíduo operador, o hardware e o software, interação sem a qual esses poemas não seriam possíveis." (Castro 1998b: 27). Infopoesia de E. M. de Melo e Castro.

http://culturabrasil.art.br/meloecastro/8 - A poesia diagramática ou hipermídia - Uma poesia não logocêntrica, capaz de compor todas as formas nas quais o conhecimento se manifesta, como palavras, números, imagens, sons, informações históricas etc., adequada à sociedade telemática, uma espécie de diagrama que compele a maneiras não-lineares e ativas de leitura. Antilogia Laboríntica, de André Vallias.

http://www.refazenda.com.br/aleer9 - Palavras, imagens e sons num contexto de poeticidade digital do ciberespaço - Um poesia em movimento. A velocidade como forma de mostrar as muitas facetas da realidade. A necessidade de buscar significados pela reprodução das imagens digitais em movimento. Um encontro com a poesia no ciberespaço. Poemas digitais The Dazzle as Question e Terra, de Claire A. Dinsmore (Canadá).

http://www.studiocleo.com/projects/dazzle/

http://www.studiocleo.com/projects/terra/10 - A poesia-em-construção numa relação entre autor-leitor-operador: o leitor vira autor e o autor vira o intermediário, pois é quem oferece os elementos. Ciberpoesia, de Sérgio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynki (Brasil).

http://www.ciberpoesia.com.br11 - A união entre autor experiente e iniciante, entre a arte e a poesia digitais. A autoria compartilhada em hipertextualidades. Site A Room Without Walls, de Ted Warnell (Canadá).

http://www.warnell.com/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O breve percurso deste comunicado procurou abranger desde a sonoridade da poesia impressa até a digitalidade da poesia que circula nos sites da internet. É um primeiro mapeamento do que pode ser chamado de poesia eletrônico-digital. Pode configurar-se até num percurso das poesias através dos tempos. Algo como uma antologia, à semelhança da proto-antologia da Poesia Hipermídia, de Christopher Funkhouser, para a poesia norte-americana.

Foi o que pudemos mapear para o presente comunicado, de forma bastante resumida.BIBLIOGRAFIA

AAVV. (1996). New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Edited by Haron Helmer Paggenpohl. Guest editor: Eduardo Kac. Cover design by Claudia Bernheim. Visible Language 30.2. Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, Graphic Design Department, January, May and September 1996, p.95-242.

1996 - Poetic machinations, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (revista). Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, January /September 1996, p.118-137.

1997-1998 - L'Univers Leonardo - Galerie Virtuelle - Phillipe Bootz - a l i r e la revue d'écrits de source électronique. http://www.olats.org/OLATS/leonardo/galeries/bootz/

1999 - Oeuvres procédurales. http://www.unige.ch/acultu/archives/ac98/9mar99.htmlCASTRO, E. M. de Melo e.

1988 - Poética dos meios e arte high tech. Lisboa, Vega.

1996 - Finitos mais finitos: ficção/ficções. Lisboa, Hugin.

1996a - Videopoetry, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (revista). Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, January / September 1996, p.138-149.

1996b - The cryptic eye. In JACKSON, K. D. et al (ed.), Experimental-visual-concrete avant-gard poetry since the 1960s: critical studies. Amsterdam / Atlanta, GA, Yale University, Rodopi.

1998 - Algorritmos: infopoemas. SP, Musa (Musa infopoesia 1).

1998a - Uma transpoética 3D, em Dimensão: Revista Internacional de Poesia, revista, Uberaba, MG, nº 27. p.151-178.

1998b - Humanizar o humano. In: Revista da Biblioteca Mário de Andrade, SP, Secretaria Municipal de Cultura, v.56, jan .dez. 1998, p.21-27.

(org.) 1999 - Novos infopoetas de São Paulo, in Dimensão: Revista Internacional de Poesia, Uberaba, MG, ano XIX, nº 28/29, p.259-301.

1999 - infopoesia: produções brasileiras (1995-99). http://culturabrasil.art.br /meloecastro/

1999b - On Concrete and Visual Poetry. http://culturabrasil.art.br/meloecastro/

2000 - Antologia efémera: [poemas 1950-2000]. RJ, Lacerda Ed.

CAYLEY, John.

1996 - Beyond Codexspace: Potentialities of Literary Cybertext, in New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (review). Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, January /September 1996, p.164-183.

1999 - Noth'rs. http://www.heelstone.com./meridian/cayley.html

GYÖRI, L. P.

1995 - Seção Especial: Arte Eletrônica: Nova Estética: Criterios para una Poesía Virtual. In: Dimensão: Revista Internacional de Poesia, Uberaba, MG, ano XV, nº 24, p.127-129,133.

1995a. - Vpoetry. http://www.postypographica.com/menu-en1/genres/vpoetry/menu-en.htm

1996 - Virtual poetry, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (revista). Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, January / September 1996, p.158-163.

KAC, E.

1986 - The Brazilian Art and Technology Experience: A Chronological List of Artistic Experiments with Technosciences in Brazil. http://mitpress.mit.edu/e-journals/Leonardo/isast/spec.projects.brazilchron.html

1995 - Kac Web. http://www.ekac.org

1995a - Uirapuru. In: http://www.ekac.org

1996 - Introduction, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (revista). Guest editor by Eduardo Kac. Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, January / September 1996, p.98-101.

1996a - Holopoetry, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (revista). Providence, Rhode Island, January / September 1996, p.184-213.

1996b - Selected webliography, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (revista). Providence, Rhode Island, January / September 1996, p.234-237.

1997 - Aspectos da estética das telecomunicações, trad. S. Osthoff (original inglês), in RECTOR, M. e NEIVA, E. (org.) (1997). Comunicação na era pós-moderna. Petrópolis, RJ, Vozes, (Primas), p.175-199.

MACHADO, A.

1989 - A imagem eletrônica: problemas de representação. Face, revista, PUC-SP / COS, v.2, nº 1, janeiro/junho 1989, p. 69-81.

1994 - As imagens técnicas: da fotografia à síntese numérica. In: Imagens, revista, Campinas, SP, Editora da UNICAMP, nº 3, dez. 1994, p.8-14.

1996 - Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. 2.ed. SP, EDUSP.

1997 - Hipermídia: o labirinto como metáfora. in DOMINGUES, D. (org.). A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. Trad. G. B. Muratore e D. Domingues (original francês). SP, Ed. UNESP, (Primas), p.144-154.

1998 - Poesia e tecnologia, in: Revista da Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, jan.dez. 1998, v.56, p.11-20.

MOLES, A. (1990). Arte e computador. Trad. P. Barbosa (original francês). Porto, Afrontamento. (Grande Angular 3).

ROSENBERG, J. (1996). The interactive diagram sentence: hypertext as a medium of thought, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (revista). Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, January/September 1996, p.103-117.

s.d. - Various texts. http://www.well.com/user/jer/

SANTAELLA, L.

1992/1993 - Palavra, imagem & enigmas, in Revista USP: Dossiê Palavra/Imagem, SP, USP, dezembro 1992 / janeiro-fevereiro 1993, p.36-51.

1994 - A imagem pré-fotográfica-pós, in Imagens, revista, Campinas, SP, Editora da UNICAMP, nº 3, dez. 1994, p.34-40.

1999 - A leitura fora do livro, in Poesia Intersignos, SP, PUC SP COS.

http://www.pucsp/~cos-puc/epe/mostra/santaell.htm

VALLIAS, A.

1996a - We have not understood Descartes, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (revista). Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, January / September 1996, p.150-157.

1997 - Antilogia laboríntica [poema em expansão]. http://www.refazenda.com.br/aleer/

VOS, E.

1996 - Interactive fiction; scilit; das gedicht als gebrauchsgegenstand; littérature potentielle - four views on literature and technology, in Face, revista, SP, PUC-SP/COS, janeiro/julho 1996, v.5, nº 1, p.104-137. Transcrito na revista FACE on line: http://www.pucsp.br/~cos-puc/face/s1_1998

1996a - New media poetry: theory and strategies, in AAVV. New Media Poetry: Poetic Innovation and New Technologies. Visible Language 30.2 (review). Providence, Rhode Island, Rhode Island School of Design, January / September 1996, p.214-233.